第19回 ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展

Vutter Kohen×株式会社タカムラ産業による

立体作品「旅する茶会」ができるまで

“ 全ての道具はトランク・ボックス(955mmx480mmx745mm)にコンパクトに収まり、このトランクと共に旅に出れば、どこでも茶会を開くことができる”

これは、第19回「ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 2025 企画展示部門

~Nature,Artificial,Inteligense,Collective~ 伝統と未来の共⽣:再解釈プロジェクト」展にアーティストとして参加している写真作家・⽥村尚⼦さんによる出展作のキーコンセプトです。

2019年より撮影を行う国宝茶室「待庵(たいあん)」の写真作品を空間構成の重要なモチーフとして屏風を用いて展示するとともに、作品表現の一環として田村さんが主宰する ”Vutter Kohen”(以下、ヴュッター公園)で手がけた立体作品「旅する茶会 (Traveling Tea Ceremony)」が誕生しました。これらの作品は、ビエンナーレ・キュレーションチームによって展示作品に選出され、16世紀に建てられた造船所跡を活用したアルセナーレ会場で展示されています。

千利休が築いた現存する唯一の茶室「待庵」。そのわずか2畳(約3.8m2)の極小空間を生み出す土壁と杮葺(こけらぶき)屋根の修復保存に向き合うなかで、田村さんは身体的な感覚と経験から多くのインスピレーションを得て、この作品を発案するに⾄ったそうです。出展に際して特別にデザインされた⽴礼席(りゅうれいせき)仕様の卓や椅⼦一式の制作を、強化ダンボールの設計・加工を得意とする株式会社タカムラ産業(https://takamura-tmsg.jp/)が担いました。

「写し(Utsushi)」という日本文化独自の再解釈の手法を通じて現代社会に接続する実験的な場を構築し、世界で最も歴史ある国際的な芸術の祭典へ出展されるまでの道のりについて、「強化ダンボール」という素材に着目し、タカムラ産業へ制作依頼を行った経緯について、お話をうかがいました。

プロフィール

写真家・田村尚子さん

初個展『Anywhere out of the world』を1998年に開催。国内外で写真を中心に展覧会多数。写真集に、『Voice』(青幻舎2004)、シリーズケアをひらく『ソローニュの森』(医学書院2012)、『attitude』(青幻舎2012)『Thaumata/タウマタ』(Taka Ishii gallery Photography paris, Tokyo2015)、写真と書籍プロデュースに『柿 KOKERA』(真珠菴2017)『土壁と柿』(公益財団法人竹中大工道具館2019)、共著に「からむしを績む」(渡し舟編)など。最近の展覧会にアーツ前橋(群馬) ART MEETS07セレクト、コレクション展、作品収蔵にサンフランシスコ近代美術館、アーツ前橋など。2008年よりアーティスト活動の展開の場として、芸術文化や哲学、映画を中心にした芸術創造企画・制作を手がける ”Vutter Kohen”(ヴュッター公園)を主宰。2021年より国内外の建築をテーマに据え日本初の映画上映や展示、レクチャーを行い、音楽、哲学、歴史など横断し読み解く「京都建築映像祭・KAFF」を立ち上げ、主催。https://vutterkohen.com/

茶の湯とのつながり

–––– 田村さんが参加された「第19回ヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展」の概要についてお教えください。

田村: 総合キュレーターを務めるカルロ・ラッティ氏が掲げたテーマ「Intelligens. Natural. Artificial. Collective.」は、気候変動の時代において建築が「緩和」から「適応」へとパラダイムシフトすべきだという考えに基づいています。建築や知性の役割を、自然界(Natural)、人工知能(Artificial)、集合的知性(Collective)の視点を交えて多角的に考察する内容です。今回、私たちが展示を行なっているアルセナーレ会場の企画展では、これらのテーマが副題として示され、各展示が自然と人工、それぞれの知性の協働に焦点を当てています。

–––– 今回、どのようなきっかけで同展への参加が決まったのでしょうか。

田村:京都美術工芸大学 建築学部の宮内智久教授からお声がけいただいたのが、直接のきっかけです。アート・コレクティブで私の主宰するヴュッター公園が企画している”京都建築映像祭2022”に宮内教授がシンガポール国立大学の学生の方たちと参加してくださり、その際に「待庵」を撮影した『土壁と杮(こけら)』-妙喜庵茶室(待庵)と書院保存修理の記録- や、京都・大徳寺にある重要文化財、真珠庵の杮屋根葺替修復の記録写真集『柿 KOKERA 真珠菴 写真記録集』をお見せしていました。そうした私の活動に親和性を感じていただいたのだと思います。2024年早春に「T-an:The Art of Utsushi」というテーマでビエンナーレへ応募を考えているということで相談をいただきました。

写真家に転身する以前、京都で茶道裏千家(財)今日庵 国際局という部署に勤務していました。そうしたこともあり、茶の湯の文化は私にとって馴染みの深いものでした。大学を卒業し、社会に出て最初に携わった国際的で文化的な仕事ということもあり、こうして今回アーティストの立場で再び茶文化に関わりつつその精神性をわかちあうきっかけになる作品を作ること、また海外で実現ができたことは感慨深く、私が参加する意味があると感じました。

–––– 出展作品のコンセプトや制作の目的について教えてください。

田村:待庵を形づくる茶室空間に包まれていると、時計の針で計る”時間”とはまるで切り離された身体感覚があることに気がつきました。絶妙なバランスで配置された窓から差し込む柔らかな光は、季節や気象などその時々で移ろい、土壁が醸し出す雰囲気は訪れる度に変化し、同じ表情には二度と出会えません。

茶会では「一期一会」という表現がよく使われますが、写真作品やアートを介して、茶室にいるときのようにかけがえのない経験を共有することができるのではないかと考え、国境を超えたコミュニケーションの場として、どこにでも移動可能な茶席を思い浮かべました。トランクに全ての道具を詰め込む形から構築し、現代社会において身体性を伴ったつながりや対話の可能性を探求しています。この作品によって、時間の奥行きや空間の持つ親密さを体感していただくとともに、点前で茶を差し上げる人、茶を喫する人、その卓を囲んで出会った人たちが互いをリスペクトして対話が生まれる移動式空間を構築すること、世界の見え方や向き合い方に変化が兆し、人々の関係を作り変えることを目指しました。

また、トランクに見立てた箱や組み立て屏風を折りたたむという点では、たとえば、昼間は畳に茶卓をおいて食事をしたり、居間として使用したり、夜は茶卓をたたみ布団を広げ寝室にも変わるという多目的性から空間構成の日本家屋の居間の使い方にもあるように。

有機的でリユース可能な素材との出会い

–––– 強化段ボールという素材に着目された理由を教えてください。

田村:以前、京都建築映像祭で京都大学の研究チームが制作するCLT端材(直交集成板)を使った棚として使用し、展示とレクチャーを企画したことがあり、最初はCLTで作った作品と茶箱に見立てて持っていこうかと考えました。ですが、CLT端材の作品はとても重く、他の資材とイタリアまで海路で運ぶと数百万円もかかってしまうことが分かり「あまり現実的ではないね」という話になりました。

トランクに見立てた箱に全てを詰め込んで持って行くという発想から「強化ダンボールで作るのはどうだろう?」と一級建築士であり学芸員の友人、前田尚武さんからアドバイスをいただきました。ダンボールの素材を使用することは有機的であり、低炭素であり、リユース可能という点からエコサーキュレーションの思想にも寄り添うものだと感じました。軽やかなイメージがあり、最近ではさまざまな用途で活用されていることも知りました。

–––– タカムラ産業へ依頼を決めた理由をお聞かせください。

田村:以前より、タカムラ産業さんによる什器を美術館やアートミュージアムなどで見ていたこと、また、私自身が関わる鳴門で行われたプロジェクトでもダンボールで作られた子供の遊具や遊び場を体感したことがあり、とても印象に残っていて、柔軟な発想にも耐えうるものだと感じました。ビエンナーレのチームリーダーでもある、宮内智久先生にもお付き合いいただき、こちらからの突然の相談に対して、タカムラ産業の本宮さんとお繋げいただきイタリアやスペインのダンボール会社をお教えいただきました。そののち「輸送コストのことまで考えると、海外で作った方がいいのでは?」と丁寧に相談に乗ってくださいました。ただ、ビエンナーレへ出展する作品を作るのであれば、設計上の細かいニュアンスなどを直接やりとりできる方が望ましいと感じてその旨を伝えたところ、制作期間が短いなかで「うちでやりますよ!」と言ってくださり、一緒にチャレンジできたことにとても感謝しています。

壁のない茶室空間が生み出した体感

–––– 作品づくりで悩まれた点やこだわった点について、具体的にご紹介いただけますか。

田村:まず、ビエンナーレ会場では壁が使用できないという点で、写真の展示のために工夫が必要でした。以前、自身の展覧会でいくつかの屏風式の壁面にランダムに写真を展示した経験から、そのようなものをイメージしていました。壁面に見立てた屏風の片側に展示を行い露地や結界に見立てることを考え、反対側に柱のない茶室空間をイメージできる線を引きました。茶会を催すという点で、早くから話がありましたが、会場内でのセキュリティーや許可の問題などもあったため、屋内外で茶会をできるトランク型のボックスを考えていました。

移動式の茶会を通して素材の軽やかさや造形的な柔らかさなども表現しつつ、茶会に使用する素材や茶道具は、”土に還るもの”をテーマに据えました。タカムラ産業さんからは、テーブルを開閉する可動の軸となる部分に「金具を入れた方が強度が増しますよ」と提案をいただきましたが、見えない部分も含めて全てが土に還る素材にしたかったので、金具を使わない方向でお願いし、目に見えない部分でもいろいろと工夫をしていただき感謝です。

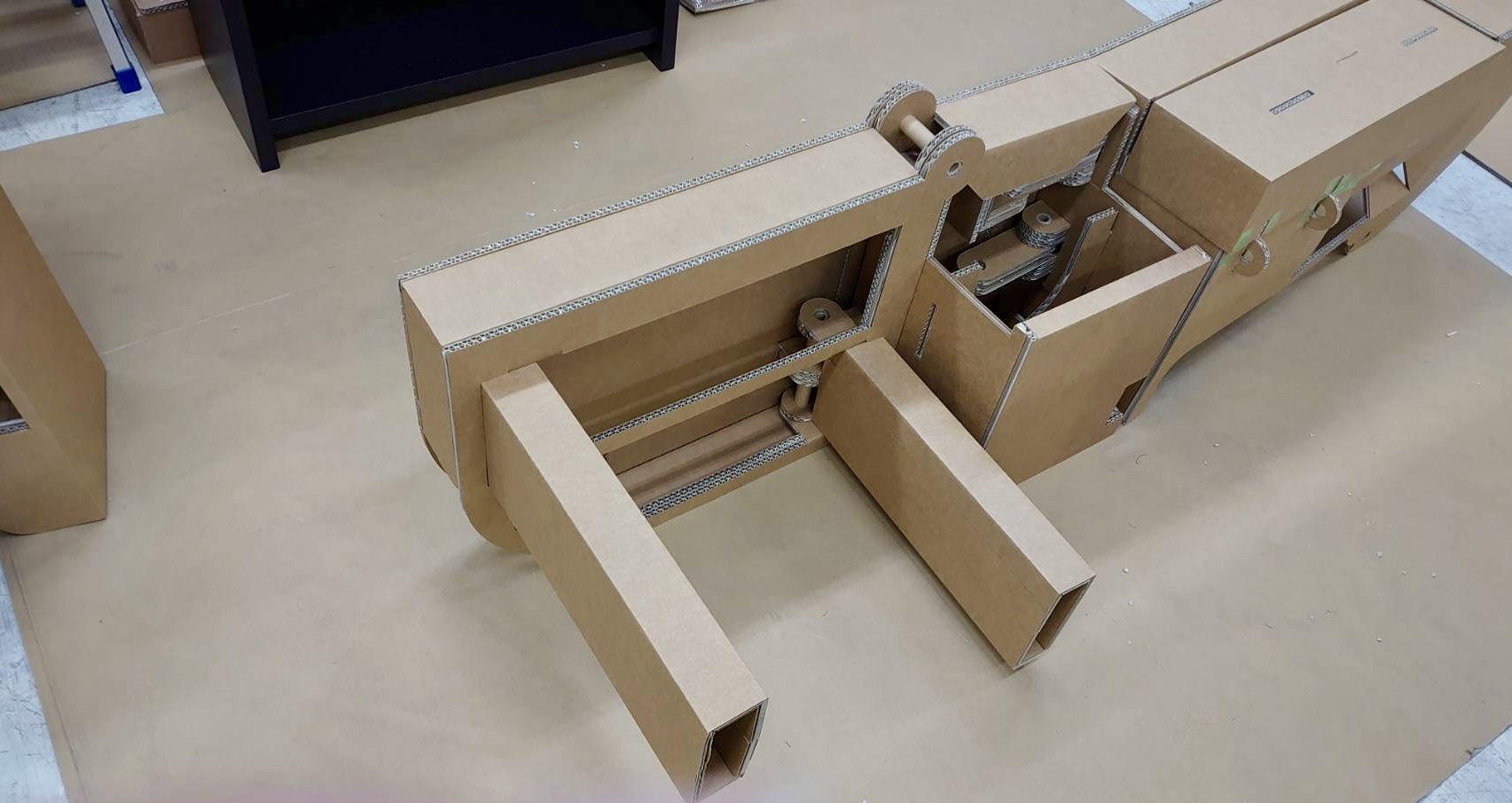

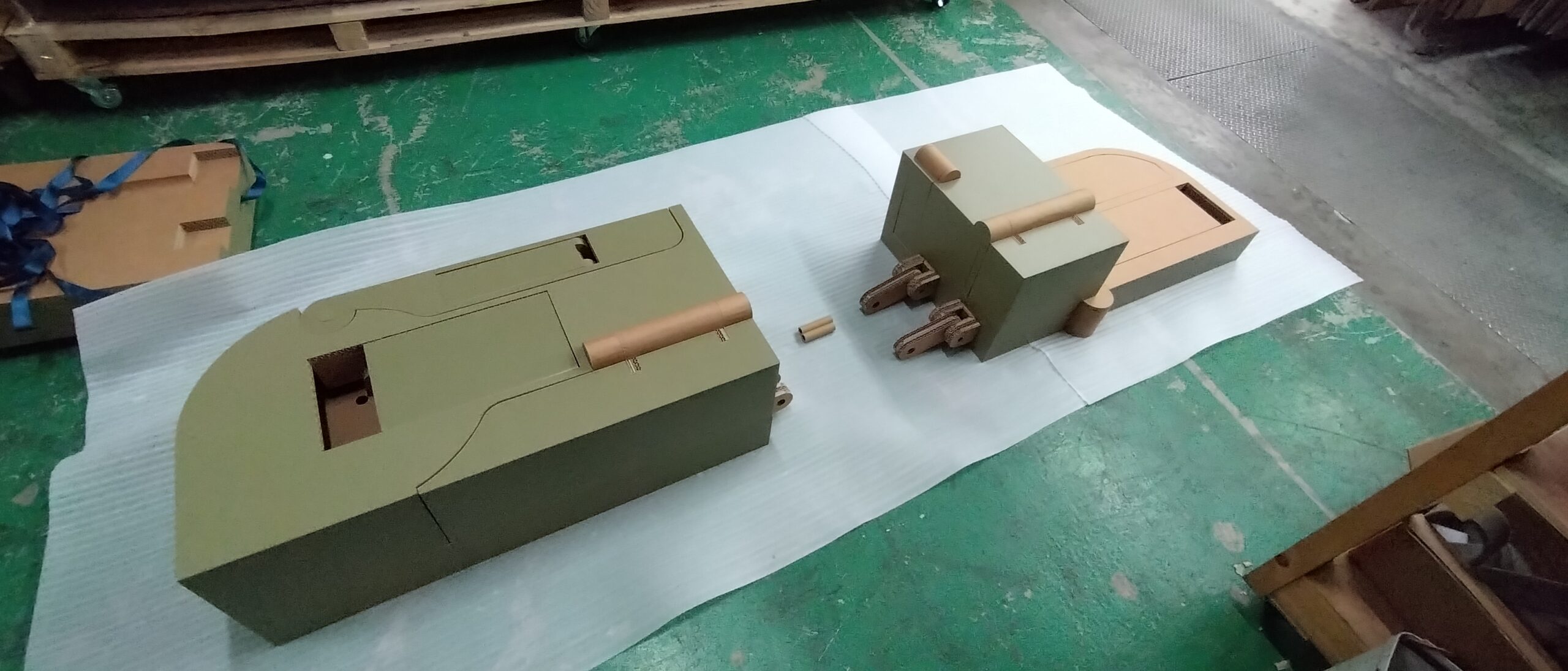

試作品(写真提供:タカムラ産業)

田村:また、使用する茶道具は私の方でセレクトしています。初めて経験される方や世界中から来られた方を丁寧にもてなしたいと思い、今までに私自身ご縁がある作家さんや友人にお声かけさせていただき、皆さんからご協力いただいて*1取り揃えることができました。現地のものを使用したいと思い、水指やポットなどはアンティークショップで購入し、蓋をダンボールと和紙、麻紐で作るなどし道具に見立てていきました。今回の展覧会と茶会のために妙喜庵待庵の庵主様にも素晴らしい書をご提供いただき、初夏ヴェネチアでの茶会を行うことができ、大変好評でした。

©︎ヴュッター公園

–––– 完成品をご覧になった感想や、イベント来場者の反応はいかがでしたか?

田村:私は内覧会が行われた5月7日から9日の2日間会場にて、茶会を催しました。会場にいらした方の中には、強化ダンボールの素材に木の重厚感とは違う感覚をもち、建築家や同じ会場に参加している方やゲストの方たちも興味深く眺めたり立礼席の表面を触ってたしかめる人もいました。トランクのようなコンパクトな塊から卓や道具が出現し、椅子が出る展開を写真でもお見せし、「空間の捉え方が変わった」など、形が変化していくことにさまざまな関心を寄せていただきました。

壁に見立てた屏風の写真展示に沿って露地を歩いた先に、銀色の線で区切ってそこに設えた立礼席が現れます。そうした工程を経て空間の移り変わりを感じ、開放的で「此処にいる」という感覚を捉えてもらえる試みとなりました。お点前が始まると大人気で「初めての経験!」と喜んでくれたり、抹茶や菓子をとても楽しんでくれました。茶会の場で丁寧にお茶を点ててお出しすると、緊張が解けたように涙ぐみながらホッとした表情を浮かべられる方もいて、印象的でした。日本式の茶会を初めて体験される方がほとんどでしたが、お点前や作品の意図を一つ一つ言葉で説明しなくても、その時間を共にすることで「体感し伝わるのだ」と、たしかな手応えのようなものを感じました。

田村さん(左手前)自ら茶を点て、おもてなしを行う茶会の様子

田村:滞在中は、茶会の道具一式をトランクに入れ込んだという点やアイデアに共感してくださり、建築家や教育関係者からも「自分たちの街にも来て欲しい、コラボレーションしたい」というありがたい声かけがいくつもありました。コミュニケーションを楽しむ道具としても、国境を超えた多くの方が茶の湯の文化に興味を持っていただけたように感じます。

また、写真展示を見ていらっしゃる方々の様子から、モノクロームフィルムで捉えた写真の気配を見つめながら、茶室の中で移ろい流れる陰影についての対話も生まれ、近年の気候変動によって、日本の伝統文化である土壁や畳は建築素材として最先端であり、建物の構造としてユニークであること、そしてそこにある思想や哲学的な精神性なども多くの建築家の注目を集めているように感じました。

茶会の様子

Tai-an ©Naoko Tamura

アート×アーキテクチャ×技術力が結集した作品づくり

–––– ご依頼から納品までの流れや対応について、印象に残ったことがあればお聞かせください。

田村:ビエンナーレの会場で茶会をするというのはかなり特別なことでなかなか定まらないことが多かったこともあり、最初の打ち合わせからイタリアへの出発便までとても短い期間でした。そうした状況にも関わらず、スケジュール管理や設計と作業進行など、各工程でタカムラ産業さんの素晴らしいチームワークを感じました。一緒に走ってくださったからこそ、この展示が叶いました。

タカムラ産業 構造設計者、制作担当者

田村:制作に関しては、国際芸術展への出展作品ということもあり「特殊なものづくりに関わることは、技術力向上につながる良い機会です」と言ってくださり意欲的な姿勢で関わっていただけたので、とりわけ心強かったです。試作品の仕上がりを見るために私も本社工場(栃木県大田原市)を訪ねたのですが、どの角度から見ても美しく仕上げるために、切断面のカットの仕方など創意工夫を重ねられている様子が伝わってきました。実際の物を見ながらその場で細かな微調整の要望にも対応していただき、その技術力の高さにも圧倒されました。

出荷前の作品

出荷前の作品 (写真提供:タカムラ産業)

–––– 「旅する茶会」の今後の展開、協働にあたってどのような点を期待されますか?

田村:「旅する茶会」は、”アート×アーキテクチャ×技術力”の3本柱で実現できた作品です。その名の通りビエンナーレ限りの単発的なものではなく、長期的な展開と持続を目標に据えて、茶会を通じたコミュニティー構築を目指したいと考えています。

約半年間の会期を経て、移動式トランクの損傷部位やその程度を検証して補強を行った後に、イタリア国内の巡回とフランスの大学やギャラリーでの展示を予定しています。一作目のベースコンセプトがどう広がっていくのか、タカムラ産業さんと協働制作することでさまざまな場所や人と出会っていける作品を作れることを楽しみにしています。また、強化ダンボールと新素材のコラボレーション、強化ダンボールならではの特徴を生かした創意を建築やアートの視点を交えて提案し、国内外でシリーズ展開していくための協力体制をつくることができたら嬉しいです。

今後の取り組みとしては、展示中の作品をさまざまな文化的背景のある国に移動させながら、多様な出会いを構築していく小さな箱の旅ができるといいです。いま新しいbox_iiの制作にも着手しており、国内でもお披露目ができる準備をしています。一期一会となる茶会を茶会記として、各会場での展示・インスタレーションの様子をアーカイブしていき、いずれ国際茶会記作品にできたらと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。

◼︎協⼒ 、謝辞 *1

豊興⼭妙喜庵武⽥⼠功庵主、⼤徳寺真珠庵、⽶沢織新⽥、祇園ない藤(履物)、近藤⾼弘(茶碗)、函七⼯房(指物)、猿⼭修(さる⼭)、川合優(⽊⼯)、嘉⼾浩(かみ添)、⽵中⼤⼯道具館、昭和村からむし保存協会、京都建築映像祭、濱中史朗(茶碗、さる⼭)、篠原勝之(茶碗)⼤森準平(茶碗)、金武朝陽(茶会点前)

◼︎「旅する茶会」by ヴュッター公園 立礼席制作メンバー

田村尚子(写真家・アーティスト)コンセプト・デザイン、会場内の写真作品展示・空間演出

菱田吾朗(一級建築士) 設計

林浩平(構造・美学)アシスタント

◼︎特別協力:タカムラ産業

本宮寿行(タカムラ産業)構造設計者

山谷恭平(タカムラ産業)構造設計者

「旅する茶会」はヴェネチア・ビエンナーレ国際建築展 アルセナーレ会場にて、2025年5⽉10⽇から11⽉23⽇まで常設展示を行なっています。(公式HP: Biennale Architettura 2025 | Homepage 2025)

写真提供:田村尚子、ヴュッター公園

テキスト:髙橋美咲